本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源,请知悉。

1995年10月8日,一对年轻的中国夫妇带着孩子们踏上了中国的土地。

踏上深圳罗湖桥的那一刻,这位阔别祖国多年的游子,才终于真正意义上的回到了祖国的怀抱。

罗湖桥的另一边,是中国科学院的朱兆祥,他带领着中国政府代表团迎接这位远道而来的中国学者。

这位青年学者叫做钱学森,他是为新中国的科技事业而来。

一、天赋异禀的中国科学家

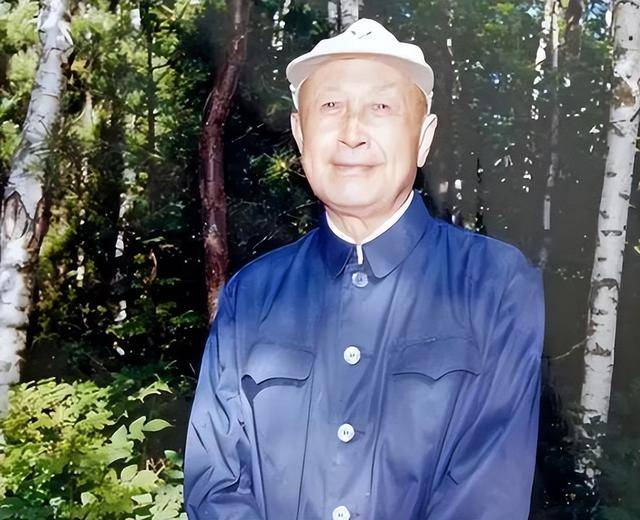

每当中国人提起钱学森,都会记起他是新中国的科技事业发展的奠基人之一。

作为新中国科技事业的重要贡献者,钱学森的人生履历非常亮眼,可以说是难得一见的天才。

他1911年在上海出生,父亲是近代著名教育家钱均夫,钱家也是当地的名门望族。

钱学森自幼成长在优渥的家庭里,良好的家庭氛围给予了他不错的启蒙教育。

在钱学森12岁的时候,他就顺利考入了北京师范大学附属中学,他在这里积累了坚实的学术基础和深厚的文化底蕴。

经过6年的刻苦学习,钱学森在18岁以优异的成绩考入了交通大学机械工程学院,成为一名铁道工程的学生。

钱学森最初的梦想是想投身进祖国的交通建设中,为中国的铁路建设献上自己的一份力量。

但是这一切在1932年发生了转折。

“一·二八”事件爆发,日本人的飞机在上海的空中狂轰滥炸,百姓的哭声夹杂着爆炸声深深击打着钱学森的神经。

自此,初心不变,梦想改道,钱学森考取“庚子赔款”成为了赴美留学生中的一员。

美国留学期间,他凭借优异的成绩成为了航天工程学家冯·卡门的弟子,冯·卡门对于这个聪明的中国学生非常欣赏。

师徒二人通力合作,给世界的物理学发展留下了宝贵的研究,其中就包括著名的“卡门—钱公式”。

在美留学的二十年间,钱学森凭借自己出色的研究能力,成了美国物理界颇负盛名的学者。

甚至,他还是美国军方“JPL”实验室的创建者之一。

但钱学森并没有忘记自己最初的理想,他时刻记挂着万里之外的祖国母亲。

1949年10月,昂然响起的国歌传遍了世界,远在海外的游子们也听到了祖国母亲的呼唤。

心潮澎湃的钱学森也开始计划着回国,彼时,他也没有想到,这条回国之路,他会走的这般艰辛。

二、鞠躬尽瘁的人生

时至今日,很多人都还记得钱学森当年的漫漫归国路,在1950-1955年间,他历经囚禁、监视与监听的困扰,在困境中苦苦坚守。

终于,在中国政府等多方的努力下,他和爱人孩子终于搭上开往祖国的轮船。

此后多年,钱学森潜心研究,带领我国的科研人员努力攻关,一步一步搭建了新中国的国防体系,也让中国人民结结实实的挺直了腰杆。

钱老的一生都在为新中国的国防建设做出努力,这给自幼看着父亲埋头工作的钱永刚留下了极深的印象。

钱永刚作为钱老的孩子,早在童年时期,就陪伴着父亲度过了在美国被囚禁的艰难岁月,早早锻炼了坚韧的性格。

钱永刚的青年时期,恰逢国内的特殊时期,他决定参军入伍,在新的地方为祖国建设添砖加瓦。

多年的军旅生活锻炼了钱永刚的意志,也让他意识到自己未来的人生发展方向。

在结束军旅生涯之后,钱永刚提出前往父亲的母校加州理工学院开展学习,他要攻读计算机科学专业,继续为新时代的中国做出贡献。

钱永刚在加州理工学院刻苦学习,像一块海面一样积极吸收各种知识,最终,他拿下了该专业的硕士学位。

在学成之后,钱永刚做出了与父亲一样的决定,他毅然决定放弃国外优渥的生活条件,踏上了回国之路。

学成回国之后,钱永刚投身我国的国防事业,长期奋斗在国防科技领域,先后参与了多项国内的重大研究项目。

相较于哥哥的理工思维,妹妹钱永真的艺术天赋,让她最终选择了音乐这条道路。

她继承了母亲蒋英的艺术天赋与事业,父母也尊重孩子的个人兴趣与选择,赞成她努力在音乐事业里发光发热。

无论是哥哥还是妹妹,钱学森的后代都选择脚踏实地,努力面对生活,这也是钱氏家风的提现。

参考文献:

1.《钱学森传》

2.《蚕丝:钱学森传》

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏